Un soir, il n’y a pas longtemps, je suis allé à un vernissage dans une petite galerie d’art dans le troisième arrondissement de Paris à l’invitation de M., une connaissance qui raffole de ce genre d’événement. Je suis arrivé assez tard, les bouteilles de vin sur la table étaient vides et M. a eu dans la main l’un des derniers verres. Il m’a présenté à son ami, P., un homme assez frénétique d’une quarantaine d’années qui n’a pas cessé de taquiner M. en lui rappelant des règles de grammaire de français : « Sujet, verbe, objet ! Sujet, verbe, objet ! Wake up de wake up ! » Je ne savais quoi penser de cette conversation sans queue ni tête, mais j’ai souri et fait mine de comprendre ce qui s’est passé. Après une conversation pendant laquelle on a discuté brièvement des derniers développements affreux du monde, on nous a donné une feuille avec une liste de titres de films et nous a informés qu’une projection aura lieu prochainement. Les lumières ont été éteintes et les invités se sont rassemblés au fond de la salle pour regarder une série de courts métrages.

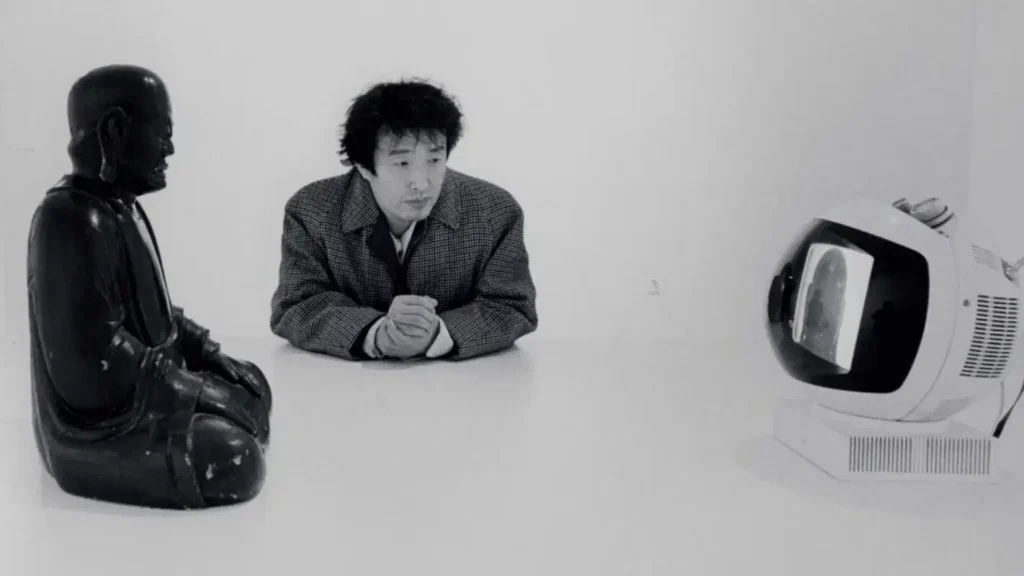

Il en était une demi-douzaine, et l’un des premiers était par Nam June Paik et Jud Yalkut qui s’appelle « Electronic Moon 2 » et qui date de 1972. Ça fait des années depuis que j’ai entendu le nom de Nam June Paik ou vu ses œuvres et j’avais oublié tout ce que je connaissais sur lui. Mais, je peux vous dire maintenant que c’était un artiste sud-coréen mort en 2006 qui était connu surtout pour sa contribution à partir des années soixante au mouvement d’art vidéo, dont il était l’un des fondateurs. Voilà le vidéo de « Electronic Moon 2 » :

Le film commence avec un écran noir et les premières mesures du « Clair de Lune » de Claude Debussy. Peu après, on entend une voix masculine qui nous offre une description de l’œuvre, bizarrement en allemand, suivi par le titre, en anglais. Bientôt, la surface ondulante de l’eau en noir et blanc apparaît. Cette image est directement remplacée par celle d’un disque qui se remplit par des formes colorées, abstraites, et deformées. Elles oscillent et se convulsent violemment comme si elles sont en train d’être électrocutées par une charge invisible. Ensuite, une succession des silhouettes apparaît et superpose devant cette lune: le visage d’un homme, des fourchettes et couteaux et, enfin, un torse nu d’une femme dont le sein est saisi par une main.

Ce film m’a envoyé à la rêverie. Le fait que je suis fan de Debussy n’a pas nui à ma réaction favorable, mais c’est réducteur de la mettre sur le compte de la musique, car j’avais entendu cette chanson pleine de fois auparavant sans être également affecté. Lorsque je pense à l’agencement de ces éléments, tels que la mélodie paisible, la voix moelleuse du narrateur allemand, les scintillements oniriques qui font venir à l’esprit un soir de printemps et les évocations d’une rencontre amoureuse, je suis amené à croire que c’est surtout la perspective d’une réunion entre deux amants qui porte la responsabilité pour avoir suscité cet effet berceur sur moi.

Après la projection, j’ai croisé R. dans la petite foule, quelqu’un que j’avais rencontré ailleurs et qui m’avait envoyé auparavant un très beau texte qu’elle avait écrit. R., qui est à la fois professeure de littérature et musicienne, a confié à M. et à moi qu’elle avait donné une conférence récemment sur le thème de la dématérialisation de la musique occidentale depuis le dix-septième siècle environ. R. et M., lui aussi musicien, s’est mis à discuter des derniers quatuors de Beethoven et leur contemporanéité. Comme avec le nom de Nam June Paik, ça faisait longtemps depuis que j’avais entendu parler de ces œuvres, dont j’ai le sentiment qu’ils sont l’un des sujets préférés de ceux férus de la musique classique, en association avec la fameuse surdité de Beethoven. L’idée de la dématérialisation de la musique m’a fait penser à John Cage et à son œuvre 4′ 33″, mais cette conversation fut écourtée par les organisateurs qui voulaient projeter un dernier film. Pourtant, j’étais fatigué et je voulais rentrer.

En route vers le métro, je suis descendu l’escalier du passage du Pont-aux-Biches, une étroite voie éclairée en rouge, vert et bleu, où l’on pouvait flairer de la peinture fraîche en aérosol. Alors que je passais devant les derniers graffitis, je me suis demandé si les arts plastiques se sont dématérialisés au fil des siècles, comme R. a soutenu est arrivée dans le domaine de la musique. Il me semble plus que probable, particulièrement avec l’arrivée de l’abstraction, comme l’a montré Kasimir Malevitch en 1918 :

Ah, l’abstraction, cette arme à double tranchant ! Dans une rame, j’ai repensé aux autres films qui étaient visionnés pendant la séance, qui étaient du genre de ce que j’appellerais « expérimentaux ». Certains étaient bons, mais j’ai réalisé qu’aucun d’entre eux n’a réussi à me provoquer une réaction de la même ampleur qui a fait « Electronic Moon 2 ». Je ne suis pas étonné, car, pour moi, les œuvres de ce type se perdent trop souvent dans les abstractions, les séquences monotones et les gestes extrêmement techniques et, par conséquent, elles manquent leur cible, c’est-à-dire de toucher les cœurs de l’audience.

J’ai trop souvent l’impression que l’art auquel je suis exposé—tous genres confondus—sert d’abord à satisfaire les desseins de ses créateurs et créatrices et que le public est laissé pour compte. Ce phénomène est préoccupant pendant une époque qui a plus que jamais besoin d’une culture qui aspire à inciter les esprits à se libérer des idées préconçues plutôt qu’à les distraire avec les imbécillités ou à les infliger les expériences lassantes. L’art est émancipateur, ou du moins il pourrait l’être, malgré les tentatives constantes de le détourner à des fins immondes.

Chez moi enfin, j’ai repassé dans ma tête les images distordues que j’ai vu dans « Electronic Moon 2 » et pensé à la dernière phrase du livre « Nadja », écrite par Andre Bréton :

« La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas. »

Laisser un commentaire